2023年上半期に観た映画で良かった作品たち(旧作)

屍より腐臭たちこめる夏、皆様はいかがお過ごしでしょうか?(無い季節の挨拶)

最近の僕は市場で母を拾い、隣人を殺し、裏切りに味をしめていました。

あとは新作を観るお金が無く、旧作の映画を観てばかりいた。60本程度を観た気がする。前置きはこの位で。

- アカルイミライ/黒沢清(2002)

- 9souls/豊田利晃(2003)

- 薔薇の葬列/松本俊夫(1969)

- GONIN/石井隆(1995)

- 楽日/ツァイ・ミンリャン(2006)

- ウィークエンド/ジャン=リュック・ゴダール(1967)

- シルビアのいる街で/ホセ・ルイス・ゲリン(2007)

- 動くな、死ね、甦れ!/ヴィタリー・カネフスキー(1989)

- フルスタリョフ、車を!/アレクセイ・ゲルマン(1998)

映画のあらすじは各自で調べてね。

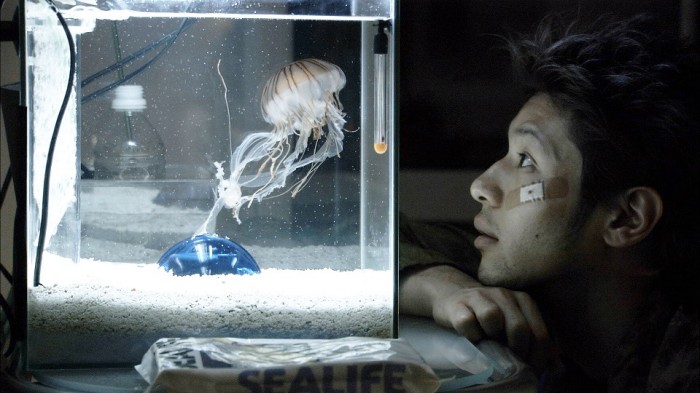

アカルイミライ/黒沢清(2002)

映画界には複数のクロサワが存在する。黒澤明、黒沢清、黒澤潤。その中で最も青春が上手いクロサワこと清の名作がこれ。「回路」も青春映画だと誰かが言ってた。(ヒント:第弐位相)

精神の軸がふにゃふにゃのオダギリジョーとロン毛の浅野忠信の時点で最高。0年代初頭のオダギリジョーは、眼前の状況に子供じみた行動しかとれない、どこか弱さの滲み出る役が抜群に合っている。「スクラップヘヴン」は壮大な悪戯を計画してうまく仲直りができない子供の役だった。ポジティブな映画では能天気だけど、シリアスな映画で世界に対峙する個人という在り方を強いられると、弱さが目立つ。

一方で浅野忠信はまさしくオムファタール。両者共にトリックスターじみた不穏さがあり、浅野はそれが強烈に色気に換算されている。私たちとは異なる生き物だと画面越しに痛感させられる。

浅野忠信は優柔不断なオダギリジョーにルールをもたらす。「待て」と「行け」の合図だ。合図の他にもオダギリは「父」と「アカクラゲ」を与えられ、これらは合図と同等の象徴である。合図はオダギリにとって戒律より記号に近い機能を果たす。

浅野は「行け」の合図を針金で固定して自殺する。黙示的な先導を果たして物語を離脱し、合図は永遠にオダギリの内に在るものとなる。また、浅野からアカクラゲも譲渡される。クラゲの保持する象徴としての魅力は凄まじい。触れれば人が死ぬ程の猛毒を持つクラゲが、放流され東京の水面下を遊泳する様は「回路」の幽霊を想起させる。映画内の象徴に占領されることで「いま/ここ」が変容する撮り方は黒沢の十八番だろう。しかし本作は世界の話ではなく、個人の話であることに留意したい。

アカクラゲを譲るシーンは、明確な映画の変調として機能する。どこかもわからない屋上から電話をかける浅野。このショットで、物語の移行を観る者が理解する。ショットから漂う印象、映像効果によるイメージ構築の手腕は、ホラーの分野と共通する理論が少なからずある。余談だがこの屋上と「CURE」で役所広司、うじきよしが談笑する屋上は同じ場所である。

浅野が死んで、行き場のないオダギリを見かねた浅野の父(藤竜也)に誘われる形で、二人は共に生活する。唐突な「父」と「子」という構造に内包されるが、二人は関係に甘んじることができない。オダギリは一度、クラゲの扱いを巡り藤と訣別する。そしてまた藤の下へ戻って来る。そこでの藤の台詞がたまらなく良い。

「私は君たち全部を赦す」

この複数形は、厳密にはどの領域に属しているのだろうか。藤とオダギリが訣別した後でクラゲは増殖し東京を回遊する。時を同じくして、オダギリは高校生たちと頭に光る装置をつけて侵入と窃盗を行う。このオダギリと高校生がクラゲと重ね合わせられるのは自明である。また、オダギリと浅野の、二人の息子も複数形の根拠となる。恐らく、どれかではなく、これらのすべてを藤は赦している。

二人の生活がまた始まる。クラゲが増殖しているニュースが放送される。それを観たオダギリは屋根へ上り、家のアンテナを壊す。このショットは、序盤でアカクラゲを譲られた場面に対応している。浅野より送られた電波/指令を、オダギリは自由意志で拒絶する。直後に、藤は養子縁組の書類をオダギリに見せようとして、止める。物語は佳境に差し掛かっている。二人の疑似的/象徴的家族関係はじきに解消される。「行け」の指令はもう出ている。

終盤、クラゲに頓着しないオダギリとは対照的に、藤はクラゲに感興を覚え、警告を振り切って、海に向かうクラゲの群れに触れてしまう。藤は毒のせいで気を失う(もしくは絶命している)。ただ、その時が訪れる。「行け」の指令を実行する為の契機であり続けたクラゲと父はオダギリにはもう不要である。オダギリは無言で藤の身体を支えている。藤は、生者か死者か定かでない姿で、浅野との再会を果たす。窃盗を共に実行した高校生たちは釈放されており、オダギリを懐かしむ。映画のすべてが、未来の予兆に満ちて終わる。

9souls/豊田利晃(2003)

本作も、言ってしまえば疑似的な父と子の話だ。息子を殺した原田芳雄と、父を殺した松田龍平が出てくる。しかしそれは、物語を牽引する立場にある二人のキャラクターが互いに父と子をあてがう文脈が多少は保証されているだけに過ぎない。要は、その文脈は確かに強固だが、他にもたくさん面白いことがある。

泥臭く湿り気のある青春を撮らせたら右に出る者はいないだろう豊田利晃。この監督も象徴の使い方が非常に巧い。どことなく劇画チックで、下手したらクサくダサくなる象徴を、そのイメージでしか生み出せない心象に落とし込めている。その像自体は観たことがあるのに、像が複合的になった途端、観たことが無い抽象に変貌する。変貌は私たちに混乱を与え、物語と人物とリンクした感傷を植え付ける。これが優れた象徴を撮れることだと思う。

豊田利晃の世界では皆が血を流す。それも非合理な理由で。理由とすら呼べない意地のようなもので。自分は自分にしかなれず、そうでしか生きられない人間の様が、原色のクレヨンで塗りたくったように映される。自身の業に準ずるツケの支払いが運命レヴェルで回収される。その回収は当事者達にとって、すべからく青春の終わりとなる。

「ポルノスター」「青い春」に続く青春三部作のトリが本作で、9人の脱走犯がそれぞれ人生で残してきたことにカタをつける、いわば青春の終わりオムニバスだが、モノローグ形式の青春の終わりが最も美しい。

ヤクザの金を奪った鬼丸が逃げもせず居酒屋で酒を飲んでいると追ってきたヤクザに殺されるシーンで、鬼丸は刺されて腹から血を流しながら独白をする。その声はあくまで鬼丸が心の内でひとりごちるものとして処理される。自身のレクイエムを自身で唱えるカタルシスは言わずもがな、溜め込んだ情動が溢れて死に接続されたもう何も無い身体がそれでも言葉だけを蓄積させようとする健気さに、心を打たれてしまう。

当方、モノローグの美しい映画(代表例:紀子の食卓)を常に求めています。教えてください。

薔薇の葬列/松本俊夫(1969)

眼球から流血している例の画像を使うのは癪だったのでしません。これも父と子が出てくる。というか、先に選んだ二本がどちらも疑似的な父と子を意識させる映画だったので、この辺で関係性が本物(血縁関係がある)のまま進行し、故に転倒するような映画を選ぼうと思った次第です。

倒錯したオイディプス構造を画面上に表出する過程で物語は語られる。構造に物語が付随することが優れた映画の条件だと思うが、本作はそれに該当する。映画における物語の位置/重要性について何度も考えたが、良い映画は、鑑賞した後にあらすじを読んでもしっくりこない。あらすじとして言語化される出来事は、狭く限定された映画の一要素でしかない。そもそも、言語化不可能な領域を映像で表現しているのだから、良い映画であるほどその乖離は強まる。それでも、映画を反省の対象にするには言語での検討も必要である。

「薔薇の葬列」は表層で(物語ではなく形式で)二つの試みを達成している。一つは、パゾリーニ的な自由間接主観に基づく人物の回想意識を起点とし、一連のイメージを確保した状態で時間を組み替える試み。もう一つは、映画と現実の境界を攪乱する試み。松本俊夫は著書「逸脱の映像」で二つ目の試みが何らかのシニフィエを生成するプロセスと述べているが、それは攪乱された文脈を自ら統治しようとする人間の俯瞰的認知機能ではなく、逸脱した文脈に置かれた人間が既存文脈へ接続しようとする、意識の能動そのものではないかと私は考えている。反動的体験から生まれた能動的作用が認識を更新させる。けして元の位置に戻ることは叶わず、差異が生まれてしまうからだ。現実が映画の夢を見て、映画が現実の夢を見る様な、不安定な枠組みのなかで、観客はどちらに寄りかかることも許されない。曖昧な識閾下で言葉との訣別を余儀なくされ、観ることを突き付けられる。

時系列とイメージを脱構築し続けた本作は最後に意味論的回収を経て終わる。それは倒錯したオイディプスでありアポロンの地獄だが、私を観る行為に束縛し続けたこの映画の主人公が、自身に用意されたフィクションをフィクションのなかで否定し完結させる為、視覚を手放す所作に、物語と形式の境界が崩壊し再生成されるカタルシスを感じた。

以下参考文献

GONIN/石井隆(1995)

ハードボイルドは新規性を重視せず、ガジェットや物語の骨子をより美しく再現することに終始している。ジャンルへの敬愛から突き詰められるスタイリッシュなショットの数々は、模倣であるが故の美しさに満ちている。定型化されたフィクションの内からこの映像にしかない熱が生まれる。強烈なエンターテイメントは凄まじい速度で脳に快楽を与えてくる。この体験はスリリングだ。

欲求と衝動はすべてを飲み込み、誰も運命の舵を切ることができない。タナトスが目印になる。生き急ぐ人物の影が夜よりも濃く伸びている。血と暴力と雨。それだけ。ともすると、暴力と血に並ぶ概念は「雨」ではなく「水」かもしれない。

佐藤浩市と根津甚八、竹中直人が出会うシーンでは雨が降っている。本木雅弘を仲間に引き入れる時は海が見えるビルで会話する。椎名桔平は、水が撒かれているビルの一階で拷問され、その横で恋人が犯される。竹中直人は浴槽で死ぬ。北野武は抱いた男を雨の夜に失う。佐藤浩市が死んだ後、本木雅弘は海で碇を体に巻き付ける。

言っておくが、根津と出会う佐藤の演技は凄まじい。根津を計画に誘う言葉が、いつしか自分の欲求と興奮に塗り替えられ、文脈が錯乱し続ける。椎名が拷問されるシーンはこの映画で最も美しい。光と闇と水のなかで殴られ、身体と尊厳が失われる。醜悪な出来事に聖性を帯びさせるような撮り方が、はっきり言って私は好きだ。格好良く見せる為につくられたフィクションが好きだ。なぜ水なのかについての意味解釈はどうでもいい。水の原初的な印象と暴力を接続させることでカタルシスが画面に生まれる。格好いいからやる。

聖性と暴力が同居することで、男たちのタナトスは天上と地獄のどちらにも開かれているような品位を獲得する。その品位に私は惹かれる。

楽日/ツァイ・ミンリャン(2006)

この映画にセックスのシーンは無いが、ツァイ・ミンリャンはセックスを気持ちよくなさそうに撮るのが上手い。あと、蓮實重彦にそこまで評価されていない。物語よりも「いま/ここ」の表現に適しているスローシネマを蓮實重彦は好みそうだったので意外に感じた記憶がある。推測だが、このインタビューでガス・ヴァン・サントについて言及したことを、ツァイ・ミンリャンにも思っているのではないだろうか。

「楽日」は青春映画だった。幽霊が出ると噂される古い映画館が潰れる一日を撮ったという内容もそうだが、それ以上に画面が青春だった。男女の関係はない。何も迸らない。にもかかわらず画面は青春だった。これは私にとって小さな革命だった。

映画館が閉じるノスタルジーの共有が高度に行われると同時に、いままで映画館が蓄積した時間が重力を帯びてその中に私も引きずり込まれるような感覚があった。この映画には何気ないショットが恐らく存在せず、選び抜かれた画面が何気なさを装って流れていく。だからたまに耐えかねるけれど、映像にあぐらをかかない試みが常に行われるから、鑑賞をやめられない。

「楽日」では、カメラがあえて死角をつくる。中央から撮られず、右や左に寄ったり、監視カメラのような位置から撮られたりする。死角から唐突に足が出てくる。トイレの個室は人が出て行ったときに扉が開け放たれたままだが、しばらくして内側から閉じられる。内側に人や幽霊がいたのかもしれない。その存在は行為によって発生している。だから撮られることは生まれることで、撮られないことは世界に存在してない。存在に対してここまで強弱をつけた作品を私は他に知らない。更に言えば、行為を撮ることで暗示された存在が明確に発生するのは、観られた瞬間である。私の視線が存在の誕生を引き受ける。私がこの映画に加担する。しかし映画には物語が、文脈がいちおう存在し、私はそれとは無関係だから徹底的に映画の外へ弾かれもする。近づいて離れるとき私も作中のノスタルジーを纏う。逆に言えばもうそれくらいしか私がこの映画の完全な外部である理由が思いつかず、そうやって映画との距離が曖昧になった私は、この映画に生み出された幽霊のようなものだと思う。

ウィークエンド/ジャン=リュック・ゴダール(1967)

初めて観たゴダールは「気狂いピエロ」だった。数年前の話だ。ゴダールが亡くなった時でさえ、僕はゴダールが大して好きではなかった。いまも熱狂している訳ではない。ゴダールの映画は人を熱狂させない。けれど、気づいたら何回か観ている。安心感と中毒性がある。安心感は、観たら必ず驚きを与えてくれる事と、映画の原体験を刺激し、理想化された架空の思い出に浸り続けるような快楽を与えてくれる事の二点に尽きる。ゴダールの作風は年代によって変遷するが、ある程度、通底する特徴はあるだろう。

たとえば空虚であること。流血が必要になればペンキを塗りたくったような血糊を用意する。道端に子供の秘密基地のようなゲリラの隠れ家がある。そこら辺の廃墟で戦争が起こる。引用される言葉はある地点から意味が上滑りし、引用されること自体の快楽が意味を上回る。構造や形式に見合った物語が、用意されることの無造作な感覚もある。人工物をふんだんに配置することで、映画に色彩が加わる。色彩は空虚さを誤魔化すように過剰になる。これらの要素によって、物語はやるせない空虚さを帯び、形式的にはおもちゃ箱を眺めているような気分になれる。

また、先述した血糊の赤や引用は、空虚であると同時に作為的である。作為性により空虚さが発現していると換言することも可能だろう。映画の登場人物は度々メタ的に観客へ台詞を吐き、「ウィークエンド」では女が射殺されるシーンで「つなぎ間違い」の字幕が入る。車が事故を起こす瞬間はコマがズレて、前後の映像が上下に断裂する。映画そのものが事故を起こす。また、映画評論家の山田宏一は女を強姦する浮浪者を演じたジャン=クロード・ギルベールについて言及している。ギルベールは本作以外に、ブレッソンの映画にしか出ていない。「バルタザールどこへ行く」では浮浪者を演じ、「少女ムシェット」では少女を強姦する役を演じた。彼はただブレッソン的な人物というそれだけの為に引用されている。

遺作「イメージの本」は映像のアーカイヴと引用で大半が構成されており、もはや映画には映像も言葉も必要ないことが判明したが、そこに残っているものはゴダールのまなざしだった。結果として、あの作品には変化し続けるインスタレーションのような快感があった。

晩年とそれ以前の作品で「作為性」の示す範囲が同じとは言い切れないが、造るという行為をまざまざと見せつけられることで感じる凄みがある。炸裂した文脈から生まれるリリシズムがある。人間の一挙一動が映画になる。だから「ウィークエンド」で人々は性交する。死体の横で女が下着を広げる。女が犯される。卵を性交に使う。奇跡が起こる。戦争する。人が人の肉を食う。ドタバタなコメディをクレバーな頭で観ることを強いられる。どこまでいっても人間の時間が揺蕩っている。たくさんのフィクションをゴダールの頭で煮詰めた出来合いの終末がある。こんな悪夢を、自分ひとりで観れたらなと思う。

シルビアのいる街で/ホセ・ルイス・ゲリン(2007)

ホセ・ルイス・ゲリンがビクトル・エリセの正統後継者と謳われる所以は、エリセに評価されたこと以上に、氏がエリセ同様に光への考察力を備えていたからに違いない。

本作で採用された窓ガラス越しに反射する光を撮るという手法は後に「ミューズアカデミー」でより顕著な形へ昇華されるが、重要なのは、硝子に反射する光ごと像を撮ることで幻惑的になる画面と、曖昧になる視線だろう。

この映画には、女性を見る青年の視線に没入する様な画面と、男女の視線の交錯を俯瞰的に眺めたような二種類の画面がある。前者をより効果的に撮るための工夫に、音がある。耳をすませば街の音が絶えず聞こえる。街には鳥がいる。誰かの話し声が聞こえる。歌が聞こえる。車輪の音が聞こえる。これらの音は街をラブロマンスの舞台に引き上げる。青年が女性を眺め、シルビアを見つけたと確信に至るときに流れるバイオリンの旋律は、見事なラブロマンス的演出だった。青年が一人の女性に対して視野狭窄に陥ると、カメラの焦点は女性に向けられ、背後の街はぼやける。輪郭が定まらず水彩画のように光が溶ける街を街たらしめるのは、音である。

また、これは予兆の映画でもある。愛の映画ではなく、愛が生まれる直前の映画だ。シルビアを探し続ける青年が撮られる。愛が人を視認することで始まるのならば、交錯し続ける無数の視線は、愛が始まる直前で宙づりにされた所在無き時間をどうにか留めようとする試みにも思える。複雑に乱れる視線をマクロに拡大したように、撮られる街はボルヘス的迷宮を彷彿とさせる。

青年は見かけた女性を片っ端からデッサンするが女性は皆シルビアでない。だからデッサンは完結せず、可能性を秘めた象徴として機能する。この映画の核に近い部分が、素描された女性の顔に集約されている気がする。そして私の耳には、すべてを打ち消すような鐘の音が残っている。

動くな、死ね、甦れ!/ヴィタリー・カネフスキー(1989)

少年期とはこういうものだ。砕けることしかできない澄み切った光の塊。欲望と無垢。笑い声。大人になるための悪事。分別なく振舞われる身勝手な優しさ。運命に無自覚な動物性。大切なものの喪失。

この映画に私が言えることは何一つ無い。だから私はこの項をせめて私だけの言葉で始めたかった。けれど、書いてみて何の意味も無いとわかった。他に、映画の要素を写実的に述べることや、構造へのちょっとした分析も可能だ。私が観たものは本当にそうだったのかという問いを黙殺できるならばの話だが。

私があなたに言えることは、本作の後に続く「ひとりで生きる」「ぼくら、20世紀の子供たち」まで観なければならないということ。ワレルカとガリーヤの苛烈な運命に最後まで付き合う義務がある。「動くな、死ね、甦れ!」という傑作を鑑賞することは、あなたの視覚を最大限恍惚とさせ、あなたの感情と、映画への認識を不可逆な地点に誘うことを約束する。

一体この映画の鮮烈なまでの抒情はどこにあるのだろう。空気感は「追悼のざわめき」を想起させるが、類似性に意味は無い。「大人は判ってくれない」を引いても、何かを語ったことにはならない。ほんとうのことを言う為に私は何かを失わなければならないが、私はこの映画を前にして、何かを持ち得ると明言できない。けしてわからないのではない。言及しないことで守られるシックスセンスじみたロマンを信じてもいない。ただ私の言葉が足りない。きっと何か言おうとしたら、それはガリーヤへの追悼になり、ワレルカには大切な人を亡くした人間にかける最初の言葉になる。子供に嘘をつく人間になりたくない。私は、私を誤魔化すことはできるが、映画を誤魔化すことはできない。

フルスタリョフ、車を!/アレクセイ・ゲルマン(1998)

「巨匠」の語で連想する監督が三人いる。マノエル・ド・オリヴェイラ。テオ・アンゲロプロス。そしてアレクセイ・ゲルマン。このインタビューで多くの監督を知った。カネフスキーを知ったのもこれがきっかけだった。だからという訳ではないが、カネフスキーを観た後に、彼を見出したゲルマンの映画も観なければと直感した。その直感は当たっていた。

ゲルマン以外では制御不能なエネルギーを以って「フルスタリョフ、車を!」は歴史と映画を総括している。観た直後、映画で可能なすべてのショットが本作に含まれていると断言したい欲望に私は駆られた。仮に誘惑に負けたとしても私はそのとき何の罪悪感も抱かなかっただろう。いまだに、これが人の作った映画なのか疑問に思う。どこをとってもキマってる構図と光、影、人々の多動、狂気、暴力、雪と煙。全部がずっとこう。総括が”ある”という表現が正しいかもしれない。

ありえない美しさと異常な情報量のカオスが、どうやれば同居できるのか。手品を見せられている気分だった。地獄で執り行われる祝祭があるならばこんな光景になる。傑作と呼びうる映画群はどれも同じ血をわけられている。私はたまに、フィクションには巨大な母体があると思う。優れた作品にはある程度まで共通する美があるからだ。喜びや、悲しみや、愛おしさの鉱脈がある。フィクションを愛する人間はすべからくその鉱脈を、神の身体を削る鉱夫に過ぎない。アレクセイ・ゲルマンが試みたのは、その神の殺し方のように思う。

末尾

入れようか悩んだ映画群

・フォーエヴァー・モーツァルト……ゴダール被りだったからやめた。緑がとても綺麗で、なんならゴダールで一番綺麗な枠品だと思う。

・ひとりで生きる/ぼくら、20世紀の子供たち……カネフスキー被り。でもカネフスキーは三部作すべて観なければ意味がないので、観るべき。

・フィツカラルド……ロマンの塊。特に何もしてないけど感動が生まれるから感触としては「してやられた」気分だけど、野暮なこと言わずに素直にロマンに浸るのが良い気がする。

・炎628……映画でしかできない技法で映画ではない領域を徹底的にやることに対して、私はそれでも映画だろと言うタイプだが、私の態度が誠実でない気がしてやめた。

・仁義……メルヴィルに関しては多数の作品を観たあとで触れたいと保留にしている。

・嘆きのピエタ……「メビウス」「殺されたミンジュ」まで観たら言及するかも。

・愛の悪魔/フランシス・ベイコンの歪んだ肖像……痩せているダニエル・クレイグがエロかったです。

観たいけど観る方法がわからない映画がいくつかあります。「ハーモニー・レッスン」「リリア4ever」「ハイゼ家100年」「夜行性情欲魔」「豚鶏心中」「猫耳」「天使の楽園」上記の鑑賞手段をご存じの方はツイッターよりDMを下さい。

また、都内で行われる映画祭や特集、そうでなくとも、おすすめのタイトルなど、面白そうなものはご連絡いただけると嬉しいです。以前ディグが足りなかったばかりに王兵の「収容病棟」を見逃して以来、私は手段を選ばなくなっています。よろしくお願いします。